下垂体腺腫は比較的頻度の高い良性脳腫瘍で、疑われた場合にまず確認すべきは

① 視機能障害の有無

② ホルモン異常に由来する症状・徴候の有無、血液データ上のホルモン異常の有無

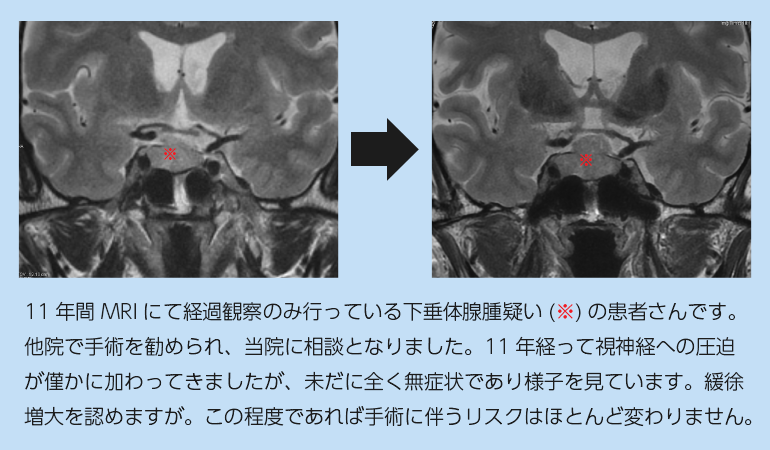

です。これらのどちらも認めない場合、或いはプロラクチン産生腫瘍であった場合においては、手術には慎重になるべきだと考えていますが、実際には小さいもの、無症候性のものへの不要ないしは時期尚早な手術も多く行われてしまっているのが現状です。

下垂体腺腫はホルモンの過分泌を伴わないもの(非機能性下垂体腺腫)と伴うもの(機能性下垂体腺腫)とに大別されます。良性腫瘍であるため成長速度は緩徐で、年間1-数ミリ程度である事がほとんどです。手術適応や治療目標は、ホルモン分泌性の腫瘍かどうかで全く異なります。これらに対し、以下各論的に詳細に記述します。

非機能性下垂体腺腫

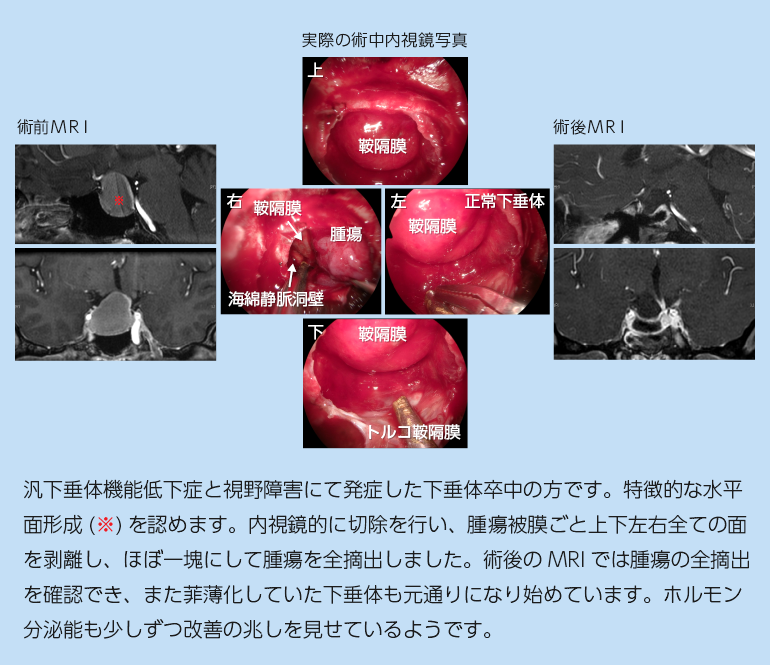

非機能性下垂体腺腫は、下垂体腺腫の中でも最も多い病型です。但し病理像としては、実際のホルモン過分泌を伴っていないだけで、性腺刺激ホルモン産生性の腺腫であることもあります。非機能性腺腫はホルモン過剰に伴う症状を来さないため、ある程度の段階まで無症状である事が多く、大きくなってから頭痛や視機能障害にて発症します。稀に海綿静脈洞内進展により眼球運動障害で発症する事があります。なお下垂体腺腫は、時折腫瘍内出血を来す事があり(下垂体卒中:下図参照)、この場合視野障害・眼球運動障害・内分泌機能異常が急激に進む事があります。

非機能性腺腫が疑われた場合、まずは視野検査を行います。軽度の視野障害は、患者さん自身気付かないということをよく経験しますが、そのような場合でも手術後に患者さんは「視界が明るくなった」などと仰ることが多いように感じます。

【治療方針】非機能性下垂体腺腫には経鼻手術もしくは放射線治療が有効です。下垂体腺腫が疑われるだけで、或いは「増大傾向がある」「目の神経に接している」と言った理由で手術を勧められるケースも一定数あるのが現状ではありますが、個人的には良性腫瘍である下垂体腺腫の手術適応は厳格にすべきであり、おおよそ以下の場合と考えています。

- 視機能障害や何らかの神経障害を伴う(これがほとんど)

- 下垂体卒中(下垂体機能低下や視機能障害が速やかに進行し得る)

また比較的若年者で以下の場合は、状況により無症候性であったとしても積極的な治療を考慮し得ると考えています (専門的な話ですみません) 。

- 増大が予想より速い(aggressive adenomaや下垂体癌を否定すべき:実際にはほとんど無い)

- 下方進展傾向が強いもので、かつ着実な増大傾向があり、放置する事で頭蓋底部が破壊されていってしまう

- 海綿静脈洞内進展傾向が強く、かつ着実な増大傾向があり、放置する事で分葉状の頭蓋内進展を来す恐れがある

- 視交叉に接する程度の腫瘍であるが、増大傾向が明らかで、将来症候化する事が確実に予想される

【下垂体腺腫に対する経鼻手術】手術は、巨大腺腫や再発を繰り返しているような複雑な症例を除き、内視鏡を用いた経鼻手術が勧められます。内視鏡手術の発展に伴い、開頭手術の出番はかなり少なくなったと言えます。

経鼻内視鏡手術では、皮膚を大きく切ったり髪の毛を剃ったりする必要は一切なく、鼻の穴から全ての操作が完結します。このため開頭手術に比べると低侵襲であると言えます。

手術に際しては、全身麻酔を導入した後に、鼻の中を消毒し、エピネフリン希釈液等を用いて粘膜を収縮させておきます。もともと安全な手術ではありますが、より安全に配慮するため、必ず術中ナビゲーションを使用します。腫瘍の進展状況によっては、神経機能モニタリングを駆使し、手術操作中に神経の電気的信号を確認しながら進めることで、機能温存を高率に達成出来ます。具体的な手術法には色々な流派がありますが、以下に私の方法を概説します。

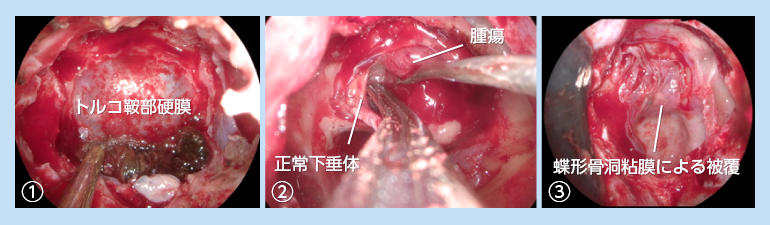

内視鏡は4K解像度のものを用い、鼻の中に入って奥の粘膜を切開し、トルコ鞍(下垂体が存在する部位)に到達し、ドリルで骨を削って下垂体硬膜を露出します(下図①)。硬膜を切開し、腫瘍を露出した後に、正常下垂体を温存するようにしながら腫瘍のみを剥離し、摘出します(下図②)。術後には、術中に髄液漏出を認めなければ、生体吸収性のスポンジのようなものを摘出部に詰め、終了します。万が一髄液漏出を認めた場合には、腹部より小量の脂肪・筋膜を採取し手術部に詰めておくことで、術後の髄液漏を予防します。蝶形骨洞粘膜を、繋がりを保ったまま剥がしておき、手術の最後に全体を被覆することで粘膜の治りを促します(下図③)。腫瘍の大きさにもよりますが、通常2-3時間で終わる手術で、出血も少量で済みます。

以下に、私が特に大切だと考えている点を紹介します。

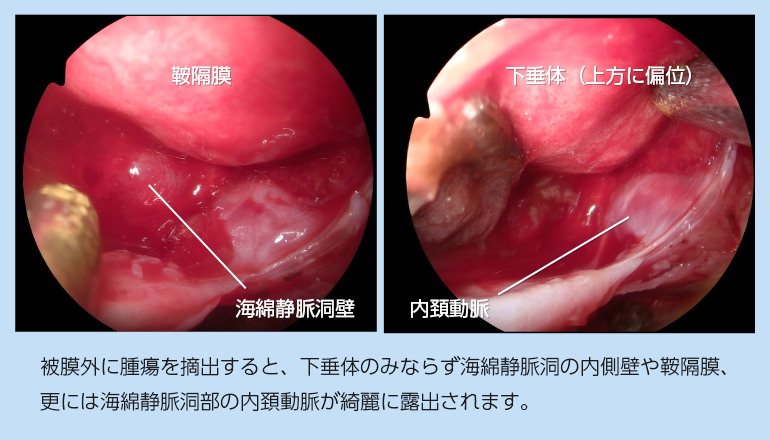

①被膜外摘出

腫瘍摘出の際には、取り残しを防ぐために腫瘍の膜ごと摘出する(被膜外摘出)とすることが大切であると考えています。この考えは、特に後述の機能性腺腫においては、十分な内分泌学的治癒を得るために非常に大切になります。また、被膜と正常下垂体の間をしっかり確認しながら摘出操作を行うことになるため、下垂体の温存にも効果的であると考えています。

②鼻機能の“質”の温存

開頭に比べて低侵襲な経鼻手術ですが、術後に慢性の鼻漏や匂いの低下、鼻閉感といった不快感を訴える症例は少なくないとされ、こういった鼻機能の質の低下は時として集中力の低下、精神的パフォーマンスの悪化を招くことがあるとされています。これは特に、鼻の解剖構造を広範囲に破壊するような手術を行った場合に顕著な傾向があり、当院では鼻中隔や鼻甲介よいった鼻の解剖構造をなるべく損なわない丁寧な手術を心掛けています。

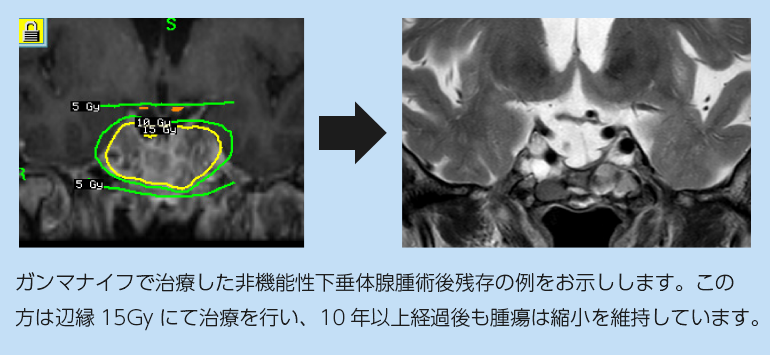

【下垂体腺腫に対する放射線治療】下垂体腺腫の腫瘍制御には、ガンマナイフをはじめとする定位放射線治療が非常に有効でエビデンスも豊富です。14-15Gy程度の比較的低線量を用いた1回照射のみで、90%程度と高率に腫瘍制御が達成できます。但し、視神経は放射線治療に比較的弱いため、視神経と接しているような腫瘍では適応とならないこともあります。一方で海綿静脈洞に入り込んだ成分などはガンマナイフの良い適応と考えており、海綿静脈洞内の脳神経(動眼神経・滑車神経・三叉神経・外転神経)が影響を受けることもほとんどないと分かっています(J Neurooncol. 2022 Jan;156(2):377-386)。

機能性下垂体腺腫

機能性下垂体腺腫は、過剰分泌されるホルモンによる症状で発症します。

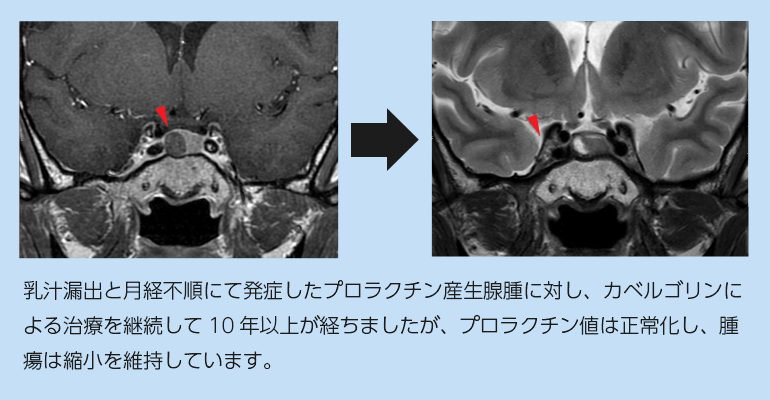

最も多いのはプロラクチン産生腺腫で、女性では無月経や不妊で気付かれることが多く、やや頻度は落ちますが乳汁分泌も生じ得ます。一方男性では女性化乳房、乳汁分泌での発症や、大きくなって視野障害を来してから発症することもあります。

成長ホルモン産生腺腫は次に多いサブタイプですが、これは発症時期により症状が異なり、未成年で成長期であれば巨人症、成年期で骨端線が既に閉鎖していれば末端肥大症となります。こうした容貌の変化だけでなく、高血圧や糖尿病、更には狭心症・心筋梗塞や脳血管障害、大腸癌などの悪性腫瘍発生を招く事があり、成長ホルモン産生腺腫の生命予後は通常より不良とされています。この生命予後は、手術によりホルモンの値を正常化させることが出来れば、健常人と同等なレベルに戻っていくことが知られています。

副腎皮質ホルモン刺激ホルモン産生腺腫は比較的稀なサブタイプですが、いわゆる“Cushing病”という稀な病態を引き起こします。糖尿病・高血圧傾向になる他、中心性に脂肪が付きやすくなり、顔も満月様と呼ばれる様に真ん丸になります。

最も珍しいサブタイプが甲状腺刺激ホルモン産生腺腫で、“甲状腺刺激症状”すなわち動悸、脈拍数増加、下痢、体重減少、発汗過多、手指のふるえなどの症状が出現します。不整脈を誘発することもあります。

なお上記の機能性下垂体腺腫は国の指定難病対象疾病であり、条件を満たせば治療の一部が助成対象となります。

【治療方針】機能性下垂体腺腫治療の目的は内分泌学的な制御、すなわち過剰に分泌されていたホルモンを正常化させることになります。具体的な治療法としては、プロラクチン産生腺腫を除き手術が第一選択となります。

但しいきなり手術に向かうのではなく、先ずはそもそも診断を確実にするために内分泌科の先生と連携して診療を進めます。薬物治療の効き目を確認するために薬剤負荷試験を行うこともあります。成長ホルモン産生腺腫や甲状腺刺激ホルモン産生腺腫ではソマトスタチンアナログを先行投与し、腫瘍体積を縮小させてから手術に向かうこともあります。特に甲状腺刺激ホルモン産生腺腫においては、安全な手術のためには術前に甲状腺機能を正常化させることが必須であり、その目的でもソマトスタチンアナログは有効です。

【機能性腺腫に対する手術】機能性下垂体腺腫と同様に経鼻内視鏡手術が行われますが、特に前述の被膜外摘出を達成することが何よりも大切です。場合によっては正常に見える構造、すなわち海綿静脈洞の内側壁や腫瘍被膜と接していた下垂体面などを一部摘出することも考慮されます。分葉状頭蓋内進展や海綿静脈洞外側進展を生じた大型腫瘍の場合には、上記の薬剤・後述のガンマナイフを加えた集学的治療が必要となったり、手術も頭蓋底腫瘍に対する拡大経蝶形骨洞法を応用して行われたりします。

【機能性腺腫に対する放射線治療】ガンマナイフをはじめとする定位放射線治療が選択されることが多く、非機能性腺腫と同様に腫瘍制御は比較的容易に達成できます。内分泌学的な制御には20-30Gy程度の高線量を要し、寛解率は50-80%程度とされています。

【機能性腺腫に対する薬物治療】 腫瘍の全摘出が難しい場合や、手術後も成長ホルモンの過剰状態が改善しない場合などドパミン作動薬、ソマトスタチンアナログ、成長ホルモン受容体拮抗薬等が用いられます。

・ドパミン作動薬(カベルゴリン、テルグリド、ブロモクリプチン):カベルゴリンが消化器症状も少なく、汎用されています。プロラクチン産生腺腫のほとんどに著効し、プロラクチン値の正常化のみならず腫瘍縮小効果も得られます。このため、プロラクチン産生腺腫ではまず基本的にカベルゴリンを試すべきで、副作用にてドパミン作動薬が使えない、或いは腫瘍がこれら薬剤に抵抗性であるときに、手術が適応となると考えています。プロラクチン産生腺腫以外の機能性下垂体腺腫にも効果を示すことがあるので、手術や放射線治療など手を尽くしても改善しない場合には考慮すべき治療法です。なお保険上の適応は、下垂体腺腫ではプロラクチン産生腺腫のみとなっていますので、留意が必要です。

・ソマトスタチンアナログ(“第一世代”オクトレオチド、ランレオチド;“第二世代”パシレオチド):主に成長ホルモン産生腺腫に用いられますが、ランレオチドは甲状腺刺激ホルモン産生腺腫にも、パシレオチドは副腎皮質刺激ホルモン産生腺腫にも適応があります。いずれの製剤も徐放剤があり、4週間ごとに皮下ないしは筋肉内に注射して使用します。徐脈、胃腸障害、胆石、高血糖などが副作用として知られています。

・ペグビソマント(成長ホルモン受容体拮抗薬): 1日1回皮下注射する薬剤で、成長ホルモン産生腺腫に適応となります。成長ホルモンの受容体に作用し、下流のホルモンであるIGF-1の産生を抑えるもので、従って腫瘍自体を制御する効果はありません。使用中に腫瘍増大を認めたという報告もあり(J Clin Endocrinol Metab. 96:E251-9, 2011)、腫瘍制御が得られていることを前提に使うべきであると考えています。